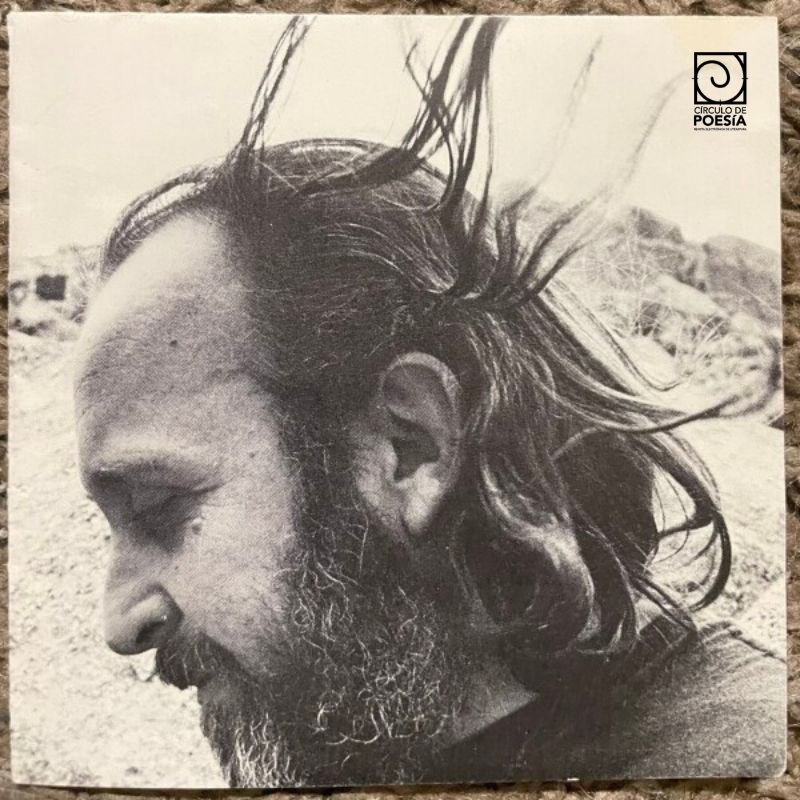

Alberto Cue reseña Transcurso, último poemario publicado de Marcos Davison.

Resistencia e insistencia en las palabras.

Creo que lo peculiar en la poesía de Marcos Davison es la intensidad, rasgo que le permite hacer cierta tensión con sus otras actividades simultáneas: dibujar, pintar, , escribir papeles personales, prosas, reflexiones. En ese vario quehacer, como sustancia activa -y como un hecho que cohesiona y ayuda a crear mayor coherencia-, está la lectura ávida y fuera de los cauces de la moda, en una vida cotidiana que se mide bien con la suma de sus rechazos, que la realidad obliga a incrementar: no comparte el optimismo de la ciencia, no cree en las sistematizaciones para hacernos accesible cualquier humanismo ni hace de la lucha política su divisa.

Escribe poesía para hacer cumplir su cometido de vida y nada más.

La poesía de Davison es una poesía vital. Los libros que siguen a Narciso (1995): Residuos de la voz (1998), Surf (2004), Alba (2005) y Transcurso (2005) son un ejemplo de coherencia de expresión y circunstancia. Circunstancia no meramente vivencial o existencial, sino creativa; no el desahogo de un malestar juvenil o una indefinible exploración del lenguaje: ejecuta la expresión poética y delimita ese mismo quehacer dentro de sus poemas. En cada libro se ha propuesto algo en particular; al disponer su visión de las cosas como el conjunto de medios para escribir, cada poemario responde a una intención particular. Residuos de la voz es un libro rico en intenciones y en logros; declara un compromiso: “La voz es un clavado desde lo más alto.” Al hablar, “…nadamos, decimos tiempo / hondas palabras que brotan / iluminadas por el día…”, para mantenernos “No lejos de la voz, junto al sonido”, frente al riesgo de que “Encallan las palabras en la brisa”; allí, su yo poético (o el nuestro) “Escucha cómo calla lo que mira”, porque llega a ocurrir que la voz vuelve y “abre la boca” y “… rueda / cuesta abajo hacia la historia”, en una orfandad tesonera que le hace preguntar: “¿Qué puede decir nadie? / ¿Qué puedo decir yo?” Este escepticismo lo hace querer al silencio, no como una sencilla muerte, sino como “Luz muda sobre el caluroso tiempo…” El silencio, uniéndose a la tenue voz, abre a la contemplación de las cosas en su interminable movimiento, en sus ciclos, sus estaciones; en su perpetuo zumbido de cristal; en sus eclipses y sus mareas, en sus bosques y sus sueños; en el ritmo de la fuerza que hace crecer las plantas, ávidas de sol, de penumbras “o de altísimo silencio”… Calla para escucharse, la oscuridad lo guía hacia “la flor indispensable”. Hacia donde nadie responde. Residuos de la voz es una inmersión en las cálidas ondas de la materia que nos envuelve como criaturas y como universos habitados por más criaturas.

En Surf hay una apuesta a la voz (“Las palabras revientan como espuma / contra el duro peñasco de la página”) y al cuerpo (“Estás encima de una ola gigantesca / hecha de material diverso, / delirio, metal, plástico, miedo.”). Y en medio de esa apuesta, el espejo terrible de la prueba ante la naturaleza animizada: “El mar no sabe nada / y no se recupera”; nuestra pequeñez, nuestra soledad, no son nada pero serán pequeñez y soledad distintas. Por ello, recuerda Davison: nosotros somos una playa, “una playa dentro de otras infinitas playas”; y las mareas del mar, el movimiento de los elementos, son la entrada al ser de los demás y al propio, cabalgando la cresta de una “ola de piedra”. Si estas metáforas del agua, del mar, del aire, van con la visión, el sueño, el atisbo, también es verdad que las hace caber en breves y a veces minúsculos poemas (sin intención de poemínimo), escritos con palabras esenciales y un ritmo seductor. Alba (2005) es un libro más íntimo que no renuncia, sin embargo, a la unidad con los elementos, que son origen y objeto de nuestra vida; como misterio, es un hecho que es vida, que es sueño vivido y viviéndose. Este clima de trasnoche habla como las mareas del sueño y la duermevela; ellas acogen la apuesta del cuerpo en el mar del deseo; hablar, callar, agitarse ocurren como “cayéndose de bruces sobre un sueño”: Entregarse e ir a la deriva: el amor, o su recuerdo, como dos formas de un mismo vínculo esencial, están unidos a la noche y a sus colores transitorios; el viaje hacia la mañana somos nosotros al respirar las penumbras, un aire impredecible, el sueño de la amada. No sin excluir ciertas formas muy usadas en nuestra poesía, y en toda poesía, Davison satisface con sagacidad las exigencias de su oído cuando le habla a la mujer. Como la voz que se pierde encontrándose, el amor es un conflictivo nudo de memoria y distancia: “El momento que pasa no termina / de producir en mí su propio olvido / y en ti lo que recuerdo de nosotros.”

Transcurso es una apuesta más ambiciosa. Si su movimiento de “ir hacia” domina el ritmo y la materia de sus poemas, sin suprimirlo, asume más directamente la naturaleza cíclica de las cosas: de una especie de quietud nace el movimiento, como en el dibujo de un árbol hay movimiento de las ramas. Esa constancia de la imagen, de la visión, descansa en esa repetición de las palabras a la que alude desde su primer verso: cada imagen, cada palabra dicha una detrás de otra, remiten al movimiento, a la resistencia a caer, a perderse e, incluso sin saber, como decía Martí, cómo “ni ante quién vindicar sus derechos como individuo y como poeta”. Quedarse quieto -como si toda imagen fuera engañosa en su quietud- es calcinarse sin poder evitar el paso, el avance de nosotros mismos, con o sin nosotros. El vértigo ante el perpetuo cambio es real; el poeta sugiere caminos en la quietud de las cosas; la ausencia de límites entre un elemento y otro, entre el agua y el aire, el mar y la noche, hace del transcurso un gesto riesgoso que nos expone a tocar la locura o el delirio, aunque ese camino sea también la posibilidad de cambio, el encuentro con seres reales o fantasmales, perdidos en su espera, presas en la inmensidad del mundo, de sus puntos cardinales que indican la muerte o los encuentros, las sorpresas o los rodeos conocidos. Nuestra aparición desde el “humo de las horas”, en esa “feria giratoria” que es el avance inmóvil dentro de la densidad temporal, se desnudan y rehacen los hechizos: condensación de un día, de un año, de una vida en cada uno de sus posibles instantes. El tiempo, invisible, trastoca las cosas en nuestro vivir: una mancha se extiende “sobre los techos y los llanos / de un mismo instante”; la serpiente del tiempo nos devora.

En estos poemas mucho es aspiración, impulso, trayectoria; en alguna página dice: “una parte de mí sigue de largo” sin que pueda “prevenir su fuga transitoria”. Esta fuga es volver siempre; y si ocurren estas trayectorias, estas fugas, si hay estos regresos, estas repeticiones de ciclos, podemos pensar que el movimiento temporal es una recomposición, un trastocamiento de sentidos, un cambio de los destinos; éstos, aun ignorando “la causa de su afán”, serán siempre lo que responda a la vitalidad de la existencia, al flujo y reflujo de la sangre, a la imaginaria transformación de nuestro ser en una especie de animal reflejado en el espejo de su imagen sedienta.

La movilidad y la quietud son contrarios que se tocan. Más allá de un simple juego de espejos con el que podríamos configurar ingenuas metafísicas, Davison toca el latido de las cosas en sus penumbras, sus recovecos, sus desplazamientos dentro del espacio poético; no desdeña las figuras tradicionales de la poesía en el contexto de una reflexión reducida a un diminuto suburbio de la historia (el yo que escribe desde su contemporaneidad fragmentada), que es búsqueda y felicidad personales: metáforas de la cetrería, percepción del paso del tiempo, el autorretrato, el poema amoroso, la caza como metáfora de lo cotidiano, la imposibilidad de las palabras para expresar, la ciudad pendeja y estéril, el silencio, el consumo casero y sus consecuencias para el alma, la amistad. Davison entona su voz como breve y certero testimonio de dos momentos complementarios: la contemplación y la introspección. El viaje de la voz es el viaje del poema, y es el viaje del cuerpo hacia el mundo: percibimos una afinidad contradictoria; los espejos, más que devolver la imagen, es un pasaje hacia la luz y la oscuridad; permanecemos perplejos y ansiosos ante nuestros actos. Davison simula travesías por aguas y bosques con todos los colores, sonidos y voces que buscan rehacerse en una sola. Siento en Transcurso un mayor peso de las ideas, pero sin perder su ritmo poético. Idea y expresión actúan y concretan la voz de ese yo que platica, aconseja, compara, describe. Para él, el arte poético no es una actividad residual sino esencial; no un vehículo para sustituir afectos; ni una prolongación de nuestra búsqueda de confort; ni un gesto de convivencia no egoísta, que pretenda elevar los pensamientos o ennoblecer el espíritu; más bien, una actitud valiosa en sí misma, con un sentido práctico y expresivo que permite comprender mejor la necesidad de participar por vocación en una tarea digna: traspasar la cáscara de las cosas, contribuir a reforzar el deseo por la vida viviéndola y, al mismo tiempo, pensando en la significación y el alcance de lo que hacemos. Mayor relieve tendría algo así en el supuesto de que cada libro de Davison fuera un paso hacia esa comprensión.