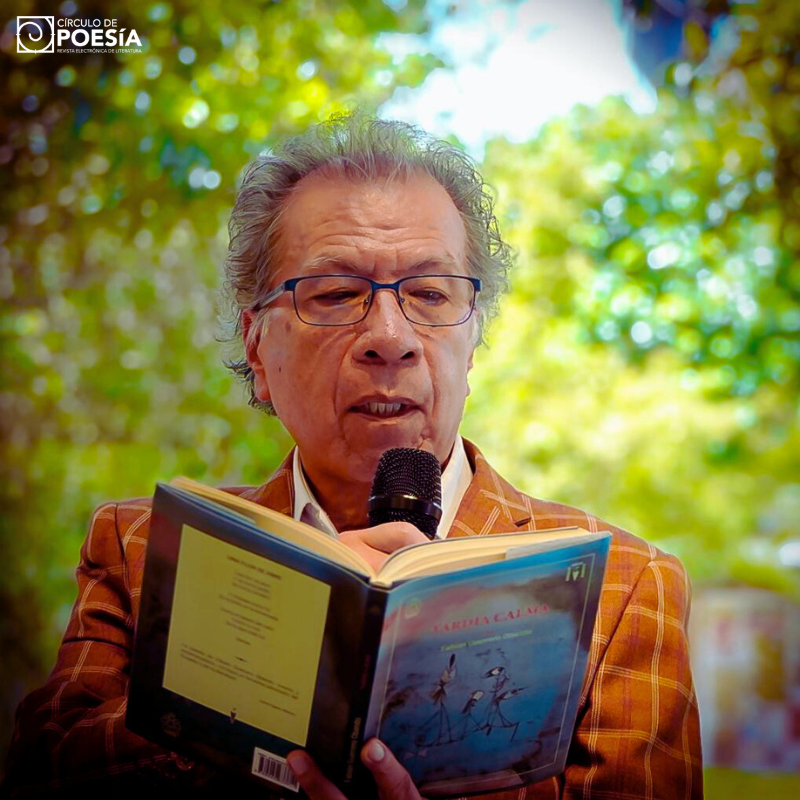

Presentamos una breve semblanza, poemas, comentario y fotos del poeta colombiano, Santiago Espinosa, invitado al Encuentro Internacional de Poesía CDMX 2015, a celebrarse del 26 al 29 de noviembre de 2015 en la ciudad de México.

#poesíaCDMX

Santiago Espinosa nació en Bogotá, en 1985. Crítico y poeta. Estudió Literatura y Filosofía en la Universidad de los Andes. Actualmente es profesor del Gimnasio Moderno de Bogotá donde coordina la Escuela de Maestros. Fue jefe de redacción del periódico La Hoja de Bogotá hasta su desaparición, en 2008. Escribe habitualmente para La Ópera de Colombia y el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Publicó Los ecos en 2010. Lo lejano, su segundo libro, apareció en junio de 2015 (El Ángel Editor). En mayo la editorial española Valparaíso publicó su libro Escribir en la niebla, compilación de ensayos sobre 14 poetas colombianos.

“Generalmente cuando uno lee un poema, pareciera que ya todo está dicho. El poema mismo es la respuesta. Quizás la poesía no necesita de explicación, pero nosotros sí necesitamos de la poesía. En ese sentido, creo que en la poesía hay unas enormes posibilidades para comprender la historia, nuestra relación con el espacio, con el lenguaje y eso fue lo que traté de hacer”

– Santiago Espinosa / El Tiempo

Distante cercanía

Te veo de frente

padre,

sentado en el bar de los sesenta,

y busco tus pasos rectos

en las huellas de la nieve.

Las nuevas de un joven

que hablaba del progreso

-Whisky, algo de soda-,

y leía las revistas de vanguardia.

Era tu nariz el trazo de la mía:

no había porque temerle a la sangre

cuando la sangre corre.

Entrabas a la casa, lejano.

Hacías sonar las puertas con tu andar tortuoso.

Sabíamos, padre, que algo tenías de perseguido

que a tu espalda la curvaban

los múltiples adioses.

Entrabas, con tu bastón de roble,

y en los pasillos

por el biombo chinesco

un suave olor de eucalipto impregnaba la casa.

Allí aprendimos que hay parte de daño,

parte de asceta

tras el digno silencio de los árboles.

Acreedores. Bancos. Tipos de sombra adusta.

Pero siempre hubo tiempo para entrar al cuarto,

a oscuras,

y dejar un billete doloroso

en la mesa de noche.

Hubo para comprar los discos

-un rincón para no huir más-

lejos del ruido y los escombros.

Y así, mirándote sin verte.

Sabiendo de ti por la música

que lenta

llegaba del estudio, respirándote,

nos enteramos de un mundo

que era menos cansado.

Pues era la historia un hacer fila, ¿recuerdas?

y no este fatigar entre difuntos.

Ahora, a la distancia, hojeo los libros

de segunda mano. Durrell, Stendahl,

y tus subrayados a tres tintas.

Así supe de tu amor por el paisaje,

que te gustaba el erotismo

sin ninguna culpa. Que aquello que te rondaba

era también un cuerpo.

Y el libro abierto, rumoreando a solas.

Cruzan tus sueños a caballo

dejando en los rincones de la casa

algo de niebla,

algo de los aplausos que ellos, tus amigos,

te supieron aplazar.

Padre, no era esta tierra de cálculo

un lugar para ti, y quizás no era para nadie.

Mas nunca olvidaste al niño de los campos,

eras uno con la noche

cabalgando en Santander.

Te negaste a desmontar las bestias

cuando tus piernas lo quisieron.

No hubo muchos abrazos. Sólo una distante cercanía.

Pero decirte que el café sigue humeante en la cocina,

como la hoguera que un ángel prolonga

y las vidas alimentan.

Que tus nudillos rotundos

siguen golpeando a mi puerta,

con un pocillo, la sonrisa de siempre,

y apagas cada una de las luces.

Tu, padre, y el verde olor del accidente,

sus calmantes de eucalipto.

Decirte que era duro.

Que tus caídas nos dolían hasta los huesos

pero había que mantener la dureza.

Envidio tus ejemplos de silencio.

La odiosa calma que no heredé.

No hubo muchos abrazos. Tampoco tragos compartidos.

Y sin embargo, lo se,

habremos de asomarnos a la misma música

mientras se hilvana la vida en paralelo.

¿No oyes los barcos, su aviso en los parlantes?

¿El amplio mar y los pájaros que vuelan al reencuentro?

Tu con tus planos, la placas tectónicas. Yo y mis cuadernos,

pero oigámosla, padre, una vez más,

antes de que una tierra sin palabras, menos geológica,

blandamente nos reúna.

La casa encantada

Por la mañana tumbaron la casa de la esquina.

Las palas del buldózer araron los cimientos

y el sol de las doce

cayó sobre las piedras solas, sin sombra,

donde antes se sentaban los armarios

y la mesa del café.

Luego llegaron los ingenieros,

traían la sombra a sus párpados

en un gesto militar,

cuando de las montañas azules, pétreas,

manaba un humo blanco y taciturno.

Alguien dijo: “son tiempos de incendio”.

El aire estaba sepultado por el calor.

Entre las ruinas traqueaba la madera,

cediendo, haciéndose polvo en sus termitas.

Nadie lo había notado

pero el buitrón nos tapaba un edificio

y donde antes estaba el techo se escondía todo un barrio:

centros comerciales, esquinas de marihuanos.

La vista de la ciudad –que tantas veces contemplamos-

tenía un brillo desconocido.

Ya no estaba la casa que censuraba nuestros ojos.

Los ingenieros alzaban la cabeza

y proyectaban la mirada hacia el cielo

imaginando edificios babilónicos.

Uno contaba pisos invisibles,

otro miraba el incendio

como un presagio, como una seña

que nunca se cumplió.

Ninguno de nosotros buscó tesoros en las piedras.

Ninguno se tomó la molestia de preguntar

por el armario, las luces sin sombra,

los ruidos estáticos donde no había cuerpos.

Nadie lo pensó porque teníamos que buscar otro escondite,

otro refugio, y otra vista,

para poder matar el tiempo

frente al tímido espectro del incendio.

La casa

Todavía recuerdo la casa. La convoco.

Mi madre le imaginaba sitios a las plantas

y mi padre, desde umbral, veía que esos espacios ajenos

despoblados,

se iban llenando de Mahler y de Mozart.

Los olores eran de cañerías.

De una humedad que no era nuestra.

Sólo saldremos de aquí con los pies para adelante,

juró Papá,

mientras en el teléfono hablaban intrusos,

de nombres que no conocíamos,

y mis hermanas, en silencio, ya sospechaban refugios

para el amor.

Sin cuadros, sin libros en el anaquel,

la cama principal estaba estática,

como sin tiempo.

Vimos cómo salían los pretendientes,

arrojaban la puerta y no volvían nunca.

Los vidrios se acostumbraron

a nuestras sombras, los vecinos

a la música extranjera.

La casa terminó por impregnarse de café,

carne digerida; copos de piel

que enmohecían las paredes.

Cuántas veces memorizamos la vista.

Cada calle,

cada ángulo que las rodillas

-en su afán de cielo-

cambiaban para siempre.

Allí quedó el pelo maldito

del cáncer de mi hermana.

Las cenizas del cigarrillo,

las hojas de los primeros poemas.

Las monedas se empobrecieron

en los bolsillos,

y la sonrisa de papá pasó por los guiños

hasta llegar al silencio.

Mamá maldecía,

como si la diferencia en los pómulos

fuera culpa del espejo.

Y mis hermanas, en la cama,

dejaban el lado izquierdo para otro.

Todavía la recuerdo.

Pero hoy la imagino

con los ceniceros limpios

y las luces apagadas.

Suena la música de Mahler, de Mozart;

pero nadie silba después de la pausa.

Quizás miran la vista

poniéndole zapatos a las huellas.

Quizá ahora se acuesten pensando en otros

y tengan pesadillas con los mismos fantasmas.

Pero abrirán la puerta,

y dejaran la casa

en los rincones de otra memoria.

Porque pasa,

y más rápido que las casas

se envejecen las familias.

El otro

Pasa un hombre

el niño

que fue

lo mira

con rabia.