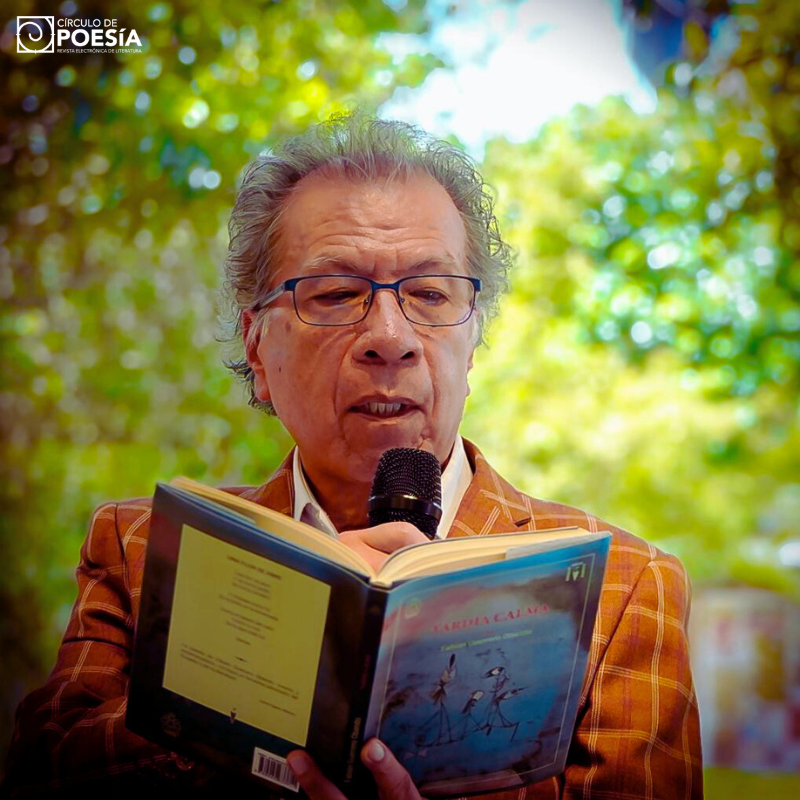

Esta es la crónica de un paseo con el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, un paseo cardenalicio. Se trata que texto que va de la poética a la teología, de la anécdota a lo Apollinaire al koan zen. Se trata, en todo caso, de una instantánea, un retrato del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. El texto es del poeta, ensayista, traductor y teólogo puertorriqueño Angel Darío Carrero, escritor de la generación del ochenta del Caribe contemporáneo. Entre sus libros publicados se hallan los poemarios: Llama del agua (2001, con prólogo de Luce López-Baralt) y Perseguido por la luz (2008). También coordinó la edición crítica del Canto de la locura, del poeta Francisco Matos Paoli (2005). Fue co-guionista, junto a Ivonne Belén, del documental cinematográfico Julia, toda en mí (2002). Editó, junto a la escritora Mayra Santos-Febres, la antología de relatos En el ojo del huracán (2011).

Paseo cardenalicio. Conversación teológica con un poeta

En mi edición crítica del “Canto de la locura” aparece una fotografía en la que vemos a Ernesto Cardenal compartiendo el abrazo con Francisco Matos Paoli en épocas ya lejanas en el tiempo. Da constancia de una relación estrecha del poeta, místico y revolucionario nicaragüense con Puerto Rico.

Nuevamente ha regresado con motivo del Festival de la Palabra. Me ha tocado acompañarlo durante su recital, hablar de su poesía científica y, también, llevarlo de paseo con los amigos Luce y Arturo. Almorzamos en un restaurante en Cataño, refugio de amantes de la intimidad y de la contemplación de la naturaleza. La selección del mismo corresponde a mi interés en brindarle una visión del Viejo San Juan desde la otra orilla.

Me aseguré de la existencia de un repertorio de frituras nacionales y ron que no fuera Bacardí. “El ron Bacardí es puro veneno”, dictamina Ernesto. “La mejor comida es la de los pobres”, dice mientras disfruta una empanadilla de berenjena. “La comida de los chinos es medio cruda porque, como no había combustible en las casas, encendían el estiércol para calentarla un poco. Y a todos gusta”, ejemplifica.

Conocí personalmente a Ernesto hace años, gracias a que un huracán nos mantuvo a ambos varados en un hotelito en Panamá. A él le debo la crítica más generosa y premonitoria acerca de mi poesía. Pero realmente lo conocí mucho antes: a través de su libro “Vida en el amor”. Lo devoré siendo novicio, en las frías faldas del volcán Popocatepetl en México. En fechas cruciales, siempre debo preguntar a los amigos: ¿ya te regalé “Vida en el amor”?

Ernesto me hace saber que ese libro nació de un modo particular. Él había sido novicio en el monasterio trapense de Gethsemany, en Kentucky, nada menos que bajo la tutela espiritual de Thomas Merton. En el noviciado le tenían prohibido escribir. Ernesto trazaba líneas en raquíticos papeles que daban constancia de su proceso espiritual. Años más tarde, fuera ya del monasterio donde sólo estuvo dos años, regresó a aquellas notas y, descifrándolas, redactó ese libro magistral de la espiritualidad contemporánea.

El libro tiene la ventaja de ser, además, una obra literaria. Extrañamente, pocas obras teológicas o espirituales, acaso contagiadas por el complejo racionalista, tienen en la actualidad verdadero aliento literario. Cardenal me confirma que incluso el gran Merton, “que era un verdadero genio en todo, era un poeta menor. Sus diarios sí son una maravilla”.

Me interesan los pormenores del acompañamiento espiritual que ofrecía el célebre Merton. “¡Decepcionante!”, contestó. Su respuesta me toma por sorpresa, pero también sé que es su estilo, impresionar para luego darle la vuelta a las cosas: “Sólo conversábamos una hora, una vez por semana; después cada quince días. Merton me hablaba de política, de las dictaduras, de literatura, de poesía, de cartas, de sus amigos, de traducciones, de todo menos de espiritualidad. Casi al culminar la hora, me preguntaba si tenía algún problema. Era absolutamente frustrante. Estaba ante el maestro espiritual que cualquiera desearía tener en el mundo y no me servía de nada. Pero más tarde comprendí que me estaba dando una gran lección: que la vida espiritual no es otra vida, sino la misma vida de uno”.

Cardenal cuenta que no abandonó el monasterio por razones de salud, sino porque Merton le había aconsejado que personalidades artísticas como la suya, y la de Merton mismo, no eran cónsonas con una forma de vida de estructura cuasi militar.

El monje trapense le aseguraba que al pasar los años se arrepentiría, como le había ocurrido a él mismo, de modo que lo animaba a crear otra forma de vida contemplativa en mayor balance con la acción social.

La idea se materializaría en una comunidad inserta en el archipiélago de Solentiname, por cuyo lugar pasaron muchos creadores, entre ellos, clandestinamente, Julio Cortázar. Otra figura que frecuentó aquel simbólico lugar, que sería destruido por las tropas somocistas, fue el dominico aguadillano Antonio González. Aunque olvidado, le debemos el vínculo primigenio de Cardenal con Puerto Rico.

El paseo es inevitablemente corto. Hablamos todavía de cómo su admirado Teilhard de Chardin se enamora de una francesa en la China, de que no conoce a ningún teólogo de la liberación y de otras particularidades, pero el paseo no abre espacio a las revoluciones ganadas o perdidas, traicionadas o traicioneras, a las discrepancias inevitables.

Llegamos al Hotel Sheraton del Viejo San Juan donde está alojado. Y, somos, por un instante, el paisaje que contemplábamos.