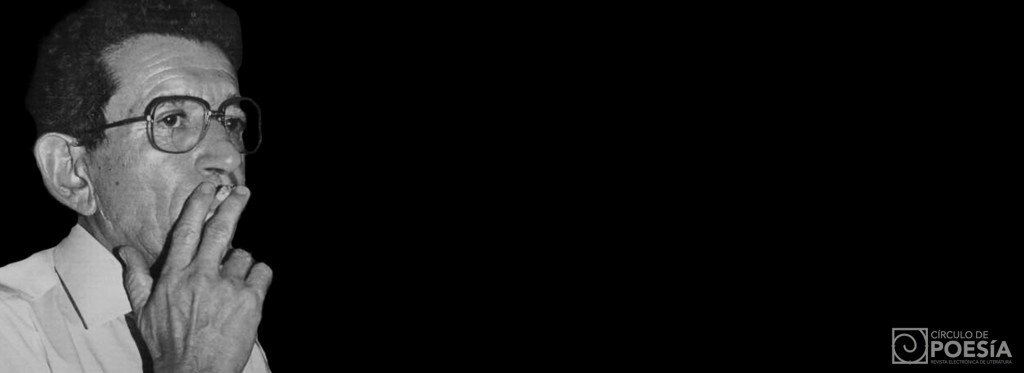

Presentamos un ensayo del poeta Santiago Espinosa (Bogotá, 1985). En él aborda las distintas etapas de la obra del poeta, traductor y ensayista colombiano José Manuel Arango (1937-2002). Autor de libros como: Cantiga (1987) o Montañas (1995). Traductor de Whalt Whitman, Emily Dickinson y William Carlos Williams, entre otros. El propio José Manuel Arango declara: Siempre me ha acompañado la convicción de que lo sagrado, lo que Lezama Lima llama sobrenaturaleza, no puede negarse impunemente. Sólo que no es cosa del otro mundo. Son estas fuerzas que uno encuentra por todas partes en un árbol, en un pájaro, en un niño.

José Manuel Arango o de cómo traducir lo inexpresable

(Carmen de Viboral, 1937 – Medellín, 2002)

Por: Santiago Espinosa

Olvidamos la importancia de estar, movidos bajo un flujo de tiempos que ha dejado de ser el de los ciclos vitales. Jorge Riechmann habla de “un tiempo secuestrado”, crucial para la ecología y la deliberación democrática. Resulta difícil separar, escoger. Tomar algo de distancia para tratar de figurar lo movedizo. Una tarea tan antigua como las artes mismas y donde aparecen los poetas para llevar algo de oxígeno a un lenguaje saturado. Devolverle a los días su extraviada permanencia.

Migran los lenguajes a la búsqueda de un centro. A un punto de contacto que se sabe inexistente o lejano, pero así mismo es que se escriben en masa y desde todas partes, antes en los medios físicos como hoy frente las redes sociales. Viajan las personas a través de los circuitos, poco importa los móviles mientras los muevan y muy pronto. “La vida está en otra parte”, terrible disparo de Rimbaud, se ha convertido en el emblema de una generación nómada. A su paso, como el que desata un remolino, giran ciudades y proyectos fantasmas. Deseos que se separan de lo real hasta una virtualidad depresiva y sin persona. Convertido el presente en sustancia gaseosa, inenarrable, escasa es la palabra que advierte la posibilidad de un “todavía”, regresando a las cosas o sentándose junto a ellas.

En paralelo con estas tendencias José Manuel Arango escribía, y en sus poemas regresa una sabiduría del instante: “…día a día debiste hacer tu jornada de lento viajero/ para llegar a este minuto…” Asume la irradiación del presente como ese lugar para quedarnos, un problema especialmente sensible en años de migraciones o exilios voluntarios, desplazamientos de todo tipo, que pareciera arrojar cualquier centro del sentido muy lejos de casa.

Otros han encontrado esta concentración del tiempo viajando hacia el pasado, yendo a otras atmósferas para rescatarlas escribiendo. Arango hace esto mismo con lo que tiene al frente, por eso la sencillez le pertenece. Admiramos su poesía porque ella, quizás como ninguna en Colombia, logra infundir el instante de una buscada cercanía. Y los pájaros y los oficios, las cosas, recobran esa sensualidad de cuando el mundo era menos congestionado, como si fueran purificadas tras un naufragio blanco.

Si habla en presente no lo hace por afán de novedades. Un lento aprendizaje es lo que mueve esta mirada, y un olvido. Esta inusual serenidad tuvo que ser el resultado de caminos desandados o entrevistos, la escritura de alguien que ha dado la vuelta para observarnos de otra luz, así es que testimonia sus asuntos desde una proximidad nueva. Basta un poema de Arango para que recordemos el carácter de una palabra inaugural, por fin precisa, encontrada en el silencio de quien escribe mientras piensa.

Esto ocurre en un poeta americano. Él mismo un resultado de cruces y caminos, miradas que en él pesan como un fardo. Si el poeta va al lenguaje para dar o recibir un estímulo, en palabras de Joseph Brodsky, un escritor de estos tiempos ve cómo su lenguaje se estrangula ante la urgencia. No es de extrañar que buena parte de los grandes poetas americanos le deban su hazaña, antes que a una revelación personal a la invención de una retórica distinta. Difuminados los centros fijos del sentido: verdad o emancipación, Dios o comunidad, la dispersión de estos lenguajes sólo ha aumentado su “inflación creativa”.

Pero en la poesía y ese su máximo asunto, una abundancia de palabras encubre el sentido que las mueve, al menos desde un plano indicativo. El lenguaje se topa con la muerte desde un principio y en esa conciencia de lo finito de sus sentidos, del fracaso creador, la evidencia de que cualquier retórica es falible. La poesía es el acto del lenguaje que se mira a sí mismo buscando su supervivencia. Una recreación verbal del origen del pensamiento, para usar la expresión de Georg Steiner, en ella los ecos primordiales de nuestra huella como especie. Y este poeta escribía porque quería pertenecer -Arango parte de su propia experiencia casi siempre-, situarse junto al mundo para observar atentamente los gestos de su gente.

Conocida es la predilección de Arango por los poetas norteamericanos, país donde cursó sus estudios de lógica y filosofía. Él mismo se ocupó de traducirlos y entenderlos. De Whitman señalaba el milagro del que descubre lo cotidiano, “sembrar la tierra de gérmenes de una religión más grande”. Defendió en William Carlos Williams una poesía “del destello del sentido, más que de la belleza”, una actitud de médico mide el pulso a las personas, volcada a los fenómenos y su perspectiva cambiante. En Emily Dickinson rescataba una “parquedad casi ascética”, ajena a cualquier “metafísica” que evadiera lo pequeño.

Whitman y Dickinson, especialmente Williams, para hablar de los que trabajó y siguió. Pero también se podría hablar de Carl Sandburg, la mirada de un niño campesino ante el ascenso de cemento, la poesía reflexiva de Wallace Stevens. Todas estas influencias están pero no son meras importaciones. Para un americano la lectura es un acto más complejo que ensamblar o recomponer, ha sido otra manera de andar por el mundo, menos aldeana y dogmática. Una ética lograda desde el extrañamiento. Y así es que José Manuel Arango traducía. Hacía versiones de las cosas para volver habitar junto a ellas.

Como un hombre versado en estas prácticas, sabe que la expresión más sencilla es la acción de alguien que lleva su vocablo a otro lugar -la hermenéutica hereda su nombre de un dios viajero- que escribir es el acto de quien traduce inexpresables a una medida familiar. Ante la imposibilidad de curar los entornos con una canción heredada, verse de cerca en un solo espejo, busca infundir en sus palabras aquello que perdimos o que simplemente obviamos, vivificando lo local con nuevas sangres.

Como el vendedor de pájaros de alguno de sus poemas, el poeta “vocea la lengua de los vencedores”, un idioma que es incapaz de nombrar la abundancia a fuerza de olvidos y suplantaciones, violencias, pero en lo que no dice, al lado de sus palabras, “…se rescata la antigua lengua armoniosa/ más clara, más/ cercana de las tortugas y el fuego”. Con ese verbo aparentemente ajeno, balbuceante, ocurre el encuentro de un gesto para nombrar lo cotidiano, que en la acción de “doblar”, “subvertir”, descubre otra manera de relacionarse con las cosas, pariente de la danza o la caricia:

“los hombres se echan a las calles

para celebrar la llegada de la noche

un son de flauta entra delgado en el oído

y otra vez son las plazas lugares de fiesta

donde las niñas que cruzan con la espalda desnuda

las miradas de los cajeros adolecentes

repiten los movimientos de un antiguo baile

sagrado

y en la algarabía

de los vendedores de fruta

olvidados dioses hablan”.

Este poeta es quien regresa a la calles para volver a atestiguar lo vivo. Se detiene en las muchachas de su ciudad y frente a los vendedores de cualquier plaza. Más que fijar sentidos esta palabra se desliza entre los pliegues, permitiendo sus dinámicas, acepta lo que mira en su gratuidad. Y en eso que es inexpresable: “notas de una canción dicha en otra lengua”, murmullos en la “lengua de los sordos”, el mundo se puebla nuevamente de insospechadas resonancias: reinos que se conjugan junto a otros en el acto del que migra, acaso donde menos lo esperamos. Herencias que en secreto nos preceden, y es el poema el vórtice de estos encuentros clandestinos, “a veces/ veo en mis manos las manos/ de mi padre y mi voz/ es la suya”.

Un mundo recobrado en su dura fiesta. Quizás la misma realidad en las orillas del silencio, mágica y cotidiana, otra vez misteriosa. Todo lo que perdimos cuando forzamos los vocablos al imperio de los conceptos. Escribe el propio Arango en la que sigue siendo la mejor aproximación para su vida y su obra:

“…Creo que hay una manera más comprensiva de acercarse a las cosas y a los hombres, y que esta es justamente la poesía. Hasta me empeño en no creer que no existan los dioses o que hayan muerto. Es un anacronismo, por supuesto, pero tal vez un anacronismo necesario, en esta hora, para la poesía. Siempre me ha acompañado la convicción de que lo sagrado, lo que Lezama Lima llama sobrenaturaleza, no puede negarse impunemente. Sólo que no es cosa del otro mundo. Son estas fuerzas que uno encuentra por todas partes en un árbol, en un pájaro, en un niño. Hasta en los pícaros y tahúres y matones que ahora nos acorralan. Tales dijo hace ya siglos que todo está lleno de pequeños diosecitos…o de demonios. Yo quisiera, si fuera posible, ser un discípulo en esa especie de politeísmo, o polidemonismo, o pandemonismo”.

Cuánta sabiduría nos revela lo sencillo, “el presente virgen, vivo y bello” del que hablaba Mallarmé, y Arango es el más sabio de cuantos hayan buscado esta mirada en Colombia. En las hojas de sus poemas descansa el movimiento de los árboles, se siente la presencia de lo simultáneo. Una palabra apenas pronunciada y en ella el rumor de las conversaciones posibles, pasadas o futuras, los vestigios de un diálogo difuminado entre las cosas. Si a este poeta le gustaban los guiones sería por una búsqueda de sub-textos. Realidades sutiles que están debajo, tal como ocurre con Emily Dickinson.

Sentimos que algo se nos revela al tiempo en que se escapa, que una movilidad más basta es la que pasa por su mano sencilla, animando las cosas en su red de cuidados. Y de frente a lo que ocurre, sin la pretensión de violentarlo pero atento, escribe el poeta su presencia sobre el vaho, en las ventanas o paredes que otros dejaron: “y en empañado cristal/ con el índice, escribo/ esta efímera palabra”.

Estos poemas son precisos como el día, vivaces y cotidianos. Pero detrás de ellos, en el misterio que las ronda, voces ahogadas hablan de otros dominios de la conciencia, de “lugares en la noche” donde quizás, en otros cielos y con otros nombres, un todavía nos espera o nos descifra, y del que somos su transcurso iluminado. Un mundo-otro que se vivifica tras el gesto y que es el mismo nuestro. Sus dioses y milagros nuestros vecinos y habitantes, captados ahora por quien ha aprendido a observarlos.

***

Con la publicación de Este lugar en la noche, en el año 73, no sólo comienza una gran obra a dispersar sus páginas, inicia una era distinta de la escritura en Colombia. Al tiempo de Arango otros poetas como María Mercedes Carranza, Darío Jaramillo Agudelo, Juan Manuel Roca y José Luis Díaz-Granados, entre otros, publican sus primeros libros consolidando una poesía que es más consciente de su tradición, que no le teme a una conversación con el pasado como la posibilidad de una aventura personal. Esta defensa de la lectura también es la declaración de una preocupación por el lenguaje, independiente de sus fines políticos o mediáticos.

El poema mismo, rebajado por las vanguardias a un segundo plano en aras de una comunidad distinta; ocultado por el ego de los grandes autores –“el tiempo de los poetas menores se acerca”, dice el poeta Charles Simic”-, ha vuelto al centro de la escena en su peligro y conjuro, desplazando otras preocupaciones para enfrentarse cara a cara con el silencio creador. Un retorno inadvertido hacia el amor al signo, también a sus temores y esperanzas. Esta fue la escritura de unos jóvenes que por lo menos en un principio, después de las desilusiones, humanas o políticas, encontraron en el lenguaje poético el centro de sus derivas.

Si en el primer libro de Arango aparece un gesto que le da un límite al misterio, acercando lo lejano bajo las cosas, en el segundo de sus libros, Signos (1978), esta palabra será un despliegue amoroso para hablar del amor, un recorrido por todos los ángulos del misterio. Hay poetas de la víspera del amor, persiguen sus signos desde el umbral: Fernando Charry Lara o Leopardi, los místicos. Otros que hacen de su escritura expresión misma del encuentro amoroso, curvando sus lenguajes sensualmente: Jorge Gaitán Durán y Juan Sánchez Peláez, José Lezama Lima. Y hay otros que mirando lo perdido, desde lo claudicado, nos hablan detrás de los estragos como compiladores de una hazaña, siempre después de la vida: José Asunción Silva y Marcel Proust. En cada caso la relación con lo amoroso, independientemente de sus motivaciones, ilustra una situación frente a la vida y el lenguaje, es una poética del espacio que los define.

José Manuel Arango, cruce de cercanía y reflexión, asume la danza amorosa desde todas sus etapas. Sabe, como en su momento lo supieron los cubistas, que no hay realidad real desde un solo punto, y hay que mirar las cosas alrededor para recuperar su equívoco. Como el que sigue un tránsito, estos poemas son víspera y acto amoroso, “umbral de lo visible/ el espacio secreto que en la mirada/ crea en torno a su cuerpo”; “mientras sobre la tierra crecen las raíces del pino/ y los muertos tranquilos pastorean los astros…tú/ y yo/ nos amamos”. Consumación y despedida al mismo tiempo, “y los que se amaron/ hasta el canto del gallo/ rendidos y desnudos/ de la mano/ van por un mismo sueño”. La experiencia de una vida en el amor y que se mira en el transcurso, tratando desde afuera una integridad de lo ocurrido. Este tanteo amoroso también duda de los centros fijos, rodea el flujo de los cuerpos, nunca contento con los primeros planos.

Muchas veces se nos muestra el amor como el que cruza un ritual, pocas, sin embargo, logran la pulcritud de esta mirada sin tener que evitarse asperezas: “como cruzar un río/ me desnudo junto a tu cuerpo/ riesgoso/ como un río en la noche”. En medio del despliegue, este poeta escribiría sobre el amor para poder apreciar mejor el tiempo, dilatarlo con su tacto. Quiere mencionar los cuerpos sin congelarlos. Salvar su silencio con las fórmulas justas. Y entre los cuerpos que se aman, al inicio como umbrales y luego como vestigios, el signo que resplandece entre los sexos como un destello.

***

Hablaba antes de un juego del amor y de los signos. Cópulas de mundos y de cuerpos que se encuentran en el poema, como esculturas abiertas. Mas no son estos ejemplos de los “poemas-cosas” que persiguió Rilke, algo alejados de la experiencia para salvar en ellos la tensión de las imágenes. Encarnados en la danza, estos poemas también son los papeles dispersos de un tránsito por el mundo. Como los estoicos, Arango buscaba una palabra que diera algo de forma a la persona, entender los pensamientos y las emociones, los recuerdos, esos dominios particulares de un hombre que escribe y que no es otro que José Manuel Arango. Por eso lo vemos a él detrás de todo lo que dice, fumando a solas, acariciando su perro o simplemente contemplando. No es una vanidad que se ha vuelto a tomar el cuadro, sería más bien eso que queda cuando esta se ha marchado.

Independientemente de sus giros lingüísticos, definitivos para las generaciones posteriores, este poeta es entrañable por una actitud. La prudencia del que ha hecho de su escritura una ética de vida, lejos de la farándula o le narcisismo, sí, pero lo suficientemente vinculado con las cosas para alejarse de un autismo académico. Esa manera de suspenderse en los objetos, los gestos, era la misma de este poeta antioqueño, quien “demoraba el silencio en los cigarrillos” para no interrumpir la fiesta, relatan sus amigos que lo recuerdan como a un santo.

Salvada su abundancia, hay en estas palabras algo de consagrado misticismo. Un hombre que sabe que lo dicho, por simple que sea, es cifra que mueve un cortejo alrededor. Arango describía a William Carlos Williams como un “San Francisco moderno”, “su quebrada ha sido contaminada y sus hermanos lacerados”, señala, pero aún quiere que el símbolo se abra para que vida y arte se reencuentren, como ocurría con los pintores de la perspectiva. Como Williams en Estados Unidos, Arango es quien se sale de los conceptos para vivir y escuchar las superficies, meditando y meditándose, traduciendo esa complejidad de lo observado a unas palabras concretas. Su obra, como ocurre pocas veces en tiempos de magistrales “fingidores”, también sería la imagen de una humilde honestidad, si es que tal cosa es posible entre nosotros. De una vida intercalada por poemas.

En los primeros libros de Arango hay un joven madurado antes, casi que atemporal, era el poeta que buscaba insospechadas resonancias. En lo que sigue un alma vieja es quien se sienta a contemplar, después de lo vivido y de lo escrito. Espera el hallazgo pacientemente, no se arrincona en el lenguaje ni le pide lo imposible.

El poema se ha convertido ahora en la danza de lo que ocurre, aún sin palabras o sin música. Lo poético es en ellos lo que sorprende más allá de lo verbal. “Pájaros” y “montañas”, “guayacanes”. El acto simple de vivir se ha vuelto la “Cantiga” y quien lo mira su poeta. El contrapunto necesario ya estaba en el mundo, parece decirnos Arango, cantar es el ejercicio de recordarlo con justicia: “Alegría de los sentidos: un viento áspero y seco/ que raje la piel/ sobre el muro/ dos naranjas polvorosas cuelgan…”

Con estos poemas de Cantiga (1987) se revela una renuncia a metaforizar, a encubrir la luz de los fenómenos entre palabras huecas. El que regresaba, podríamos decir, es ahora quien espera los regresos, quien se detiene en el amor. Ha ganado con palabras las luces y sombras del mundo que le vino en suerte, ama de veras la amistad que lo visita: “Y tras la incertidumbre de un instante/ frente al desconocido/ que luego por virtud de un gesto recordado/ vuelve a ser el amigo que después de la lluvia/ llama a la puerta…”.

Esta declaración de amistad ocurre en los años más violentos de su ciudad, lo que ahonda aún más su resistencia. Y Arango va escribir sobre estas muertes sin pretensión de amplificarlas. Quería insistir desde la vida que se trunca, recuperando las ilusiones perdidas en presente. Decir el drama de los que siguen vivos, vecinos o conciudadanos, quienes ven cómo sus oficios se van convirtiendo en emblema de un sustrato épico:

LOS QUE TIENEN POR OFICIO LAVAR LAS CALLES

“Los que tienen por oficio lavar las calles

(madrugan, Dios les ayuda)

encuentran en las piedras, un día y otro, regueros de sangre

Y la lavan también: es su oficio

Aprisa

no sea que los primeros transeúntes la pisoteen”.

Pocos poemas como éste lograrían reflejar lo soterrado de estos años, los efectos perturbadores de la violencia en las rutinas, especialmente en Medellín. Es el poeta, como el barrendero de esta escena, quien debe seguir escribiendo a contramarcha de los que callan, amenazan, quien cuida estas memorias para evitar que otros las pisoteen o las usen como medios.

***

Palabras que se vacían de estropicios para volver a decir calle o presenciar a un amigo. El acto del que recibe una vida con los ojos abiertos, y así fue que también se despidió de ella. Se necesitaba escribir para olvidar de esta manera, aprender a fluir con las cosas y desde el otro lado de ellas. Con Montañas, libro publicado por Arango en 1995, parecería que el ojo ha terminado sus transcursos, es la consumación de una escritura o “aprendizaje de la mirada”, tarea que Nietzsche le adjudicaba a los artistas del futuro y que parece diluirse en la ambición de otros factores.

Acostumbrados a los libros como al logro de “un proyecto”, conforta y desafía la presencia de poemas que nos inviten a estar, cuyo derrotero es acompañar la existencia y no el afán proyectarse. Si tuviera que escoger un libro colombiano que se sitúe entre los días para abrirlos con su gesto, que me acompañe en la escritura o al final de ella -como las montañas mismas- éste sería el mío:

“…Dame, dios

mi dios

mi diosecito pequeño,

rústico

tú

a quien creo acariciar

cuando le paso por el lomo

la mano a mi perro,

dame

esta dura apariencia de montañas

ante los ojos

siempre”.

No creo que vuelva a aparecer en mucho tiempo, al menos por ahora, un libro que hable del poema como arraigo contemplativo: el fundamento de ambos términos ha sido erosionado quizás para siempre. Se ha dicho de los poetas del océano, de Dereck Walcott, por ejemplo, que el mar entra por la cadencia de sus versos hasta inundarlos. El silencio es quien rodea las palabras de Arango, las delimita y las fija en el papel, como a nuestras ciudades las montañas.

Hay que resaltar esa capacidad de alcanzar lo puro con los materiales más rústicos, construyendo una poesía a la medida de lo humano. Lograr esa honradez del que atestigua lo que ha muerto con él o se ha marchado, para que tenga un nombre propio, para que no quede impune. Atrás ha quedado la nostalgia de un valor único, llámese ojo del Poder o afán de resultados, cada objeto es una excusa para poner los horizontes en suspenso, enriquecer la mirada despojándola.

Así vemos los gestos de un mendigo “al lado de su sombrero”, como un equilibrista. Caminos y azulejos, “una furiosa alegría” no exenta de sombras. La vida de los otros vista a través de las cerraduras, no sabemos si amantes o pasados. Una Ciudad donde sus habitantes, indiferentes a los hilos que los mueven, nacen y mueren contemplando las montañas. También un país minero que se sumerge en su deriva, cerca de las tiendas, y que es cada vez más el nuestro:

“Estos buscadores de oro.

Se juntan cada noche en el tambo

que está en el cruce de caminos…

Muchos se han desvivido

Algunos han hallado algún oro.

Los más envejecieron buscándolo”.

Este libro es la reunión de voces de un hombre que está muriendo, pero la sola actitud de esta poesía nos impide rebajarnos al lamento. Aún cuando se asomen por sus papeles intrusos o fantasmas, que el poeta encuentre polvo en el revés de los bolsillos y ya sepa en el fondo de qué es aviso, Arango no deja de hacer sus traducciones. En el fondo se resiste al absoluto como la luz a la piedra, quiere doblar, verter, hacer de la dureza que lo ronda una proximidad más leve. Cada poema de Montañas “roba otro día a la muerte” y lo prolonga en el presente, saca la luz de sus trasfondos para entregarla a otros, los lectores.

El mundo está mal, parecería decirnos, pero también es el poeta quien escribe para no endurecerse. Incluso esto ocurre cuando habla del horror de su ciudad, frente al que no fue cómplice pero del que tampoco quiso ser una víctima pasiva. Uno de estos poemas habla de “Una señal” en el camino. “Antes indicaba el camino, Ahora –torcida– apunta al desfiladero”. Por un momento, dice, alguien podría enderezarla para los que vienen detrás. Dejar como testamento un signo amigo, así no podamos hacer nada para evitar la caída definitiva: “…yo que voy a pie que no tengo prisa/ Debo acaso detenerme y enderezarla/ Es asunto mío será útil a alguno, tal vez”.

***

Tras la publicación de sus cuatro libros, Arango dejaría varios poemas inéditos o que nunca incluyó en una publicación específica. “Pensamientos de un viejo”, el título de uno de ellos, también le vendría bien a esta escritura del final, toda ella está rodeada de un silencio aprendido palabra por palabra, después de varios años de mirar o traducir. Danza era la poesía, flujo. También él escribía para dejar que nos marcháramos. Para dejar de entender. Y el viejo mira que una hermosa muchacha cruza por su semblante, para bailar con otros, más jóvenes, los que todavía siguen y observan hacia el fondo de la fiesta. Que un poeta nos entregue estas palabras en la mano es un cuidado que se niega a desaparecer, la luz perdura en su misterio. Hace pensar que en los poemas hay un gesto inaugural e inacabado, recomenzado todo el tiempo. Un muerto que habla por la boca de los vivos siempre que los queramos escuchar, y a eso llamamos la herencia.