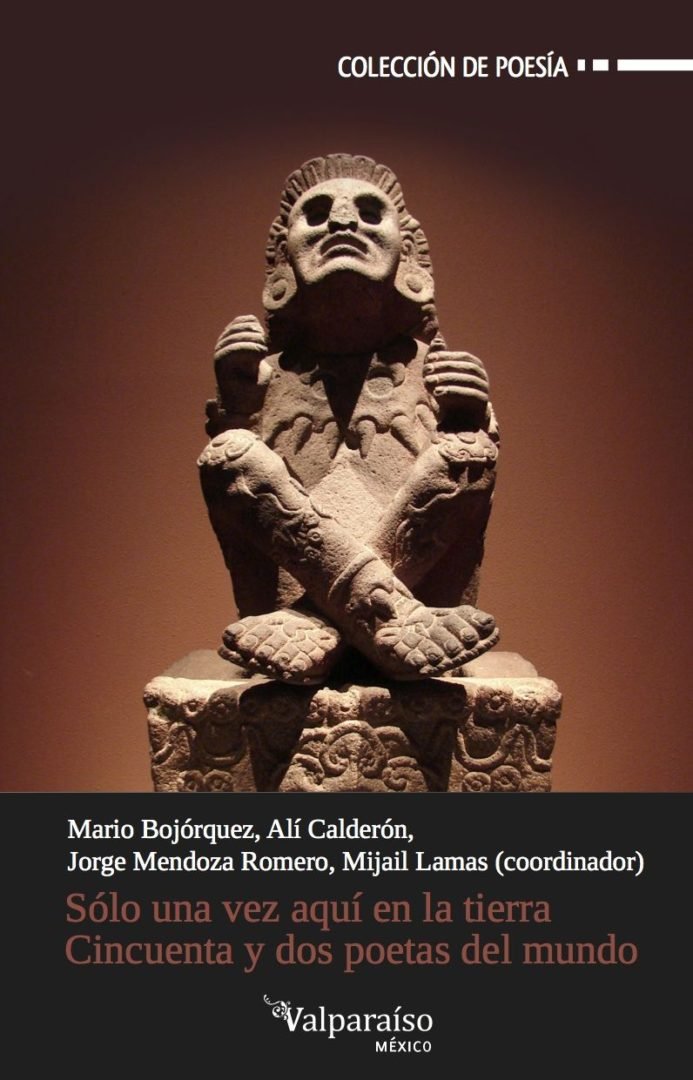

Alfredo Leal ha preparado, precedido de un estupendo acercamiento crítico, una generosa y muy completa muestra de la poesía de Isabel Quiñónez (San Pedro Sula, 1949 – Ciudad de México, 2007). Vivió en México desde los dos años. Fue becaria del INBA-FONAPAS en 1979. En 1986 mereció el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde. Escribió también guión y narrativa. Según Alfredo Leal, “para comprender la obra de Quiñónez es preciso entender lo que Simone Weil definió como la desdicha: un desarraigo de la vida, un equivalente más o menos atenuado de la muerte, que se hace presente al alma de manera ineludible por el impacto del dolor físico o el temor ante su inmediatez”.

Prólogo

La oscuridad de la fe

“La memoria es un habitación”, dice Paul Auster en la segunda parte de La Invención de la Soledad: “la memoria es una habitación, un cuerpo, un cráneo que encierra la habitación donde el cuerpo se asienta. Como en esta imagen: ‘un hombre se sienta solo en su habitación’”. Auster recrea, revisita las habitaciones de Anna Frank, Mallarmé, Van Gogh, Hölderlin. Concluye que éstas son lugares donde, en efecto, la memoria discurre, impone sus reglas y, sobre todo, se revela, en el sentido que esta palabra tiene para los místicos: algo oscuro se vuelve luminoso tras haberse mostrado brevemente mas vuelve a velarse, de inmediato, tras el misterio. San Agustín, quien desarrolló el concepto de la memoria en relación con el tiempo y la divinidad —y que ubica en la memoria no sólo el recuerdo sino también el olvido (“la memoria retiene el olvido y el olvido está presente en la memoria para que no lo olvidemos, ya que lo olvidamos cuando se presenta”), una imagen de ese movimiento, de la re-velación—, no ve la memoria, empero, como un lugar habitable sino como un territorio: “llego así a los campos y anchos senos de mi memoria, en donde están los tesoros de innumerables imágenes de toda clase de cosas aportadas por los sentidos”. El filósofo marxista Karel Kosik, en su texto “La ciudad y la arquitectónica del mundo”, concluye:

Es ese dictador anónimo quien decide que la gente se vea aplastada y engullida por una continua avalancha de informaciones, de impresiones, de artefactos, de cosas que de todas maneras acaban por perderse en un acelerado proceso: se desgastan. En esta premura no hay tiempo para detenerse. Pero allí donde no hay tiempo para detenerse el hombre no puede habitar ni la ciudad ni la tierra poéticamente y de la vida de la gente desaparece la memoria. La memoria no es originalmente la capacidad de traer a la mente las cosas y las cuestiones pasadas. La memoria significa originalmente que el hombre tiene en la mente lo que le ocurre, mientras que la pérdida de la memoria significa que la mente de la gente está ocupada por cuestiones secundarias que bloquean y paralizan la salvadora y liberadora acción de la verdadera memoria. Por eso el hombre debe liberar su memoria del aluvión de cosas insustanciales, debe hacer memoria de quién es en realidad como hombre.

La obra de Isabel Quiñónez (1949 – 2007) reúne, como ninguna otra del siglo XX mexicano, estos tres conceptos de la memoria: habitación, contradicción, conciencia. Sin embargo, creer que ello es lo único que distingue la obra de Isabel Quiñónez contribuiría precisamente a su olvido. Para comprender la obra de Quiñónez es preciso entender lo que Simone Weil definió como la desdicha: “un desarraigo de la vida, un equivalente más o menos atenuado de la muerte, que se hace presente al alma de manera ineludible por el impacto del dolor físico o el temor ante su inmediatez”. La desdicha, dice Weil en sus Pensamientos desordenados, “es esencialmente destrucción de la personalidad, paso al anonimato” —el de Quiñónez, por ejemplo; del cual, no obstante, nos resta un proceso poético que da cuenta, como una especie de diario escrito en clave, de la destrucción de la personalidad, o, mejor dicho, de la resistencia ante tal destrucción.

En este sentido, la desdicha, y no el sacrificio, es quizás el gran tema cristiano por excelencia. En esa habitación de la memoria —que Quiñónez, por cierto, se niega a reducir a la “habitación propia” woolfiana— es donde se da el encuentro de lo exterior inmediato con el interior y sus cauces, aquello que Kierkegaard denomina la “relación que se relaciona consigo misma”. En otras palabras, el yo, ese espectro que comienza con Safo, a saber, el sujeto lírico de la enunciación. Sin embargo, así como Agustín llega a los campos y anchos senos de su memoria, Quiñónez se descubre, en un movimiento dialéctico de la conciencia, ante un paisaje hermético que la hará luego recular, clausurarse a sí misma hasta quedar postrada, literalmente, en una cama, hipersensible a todo movimiento externo a su propio ser. Su llegada —regreso, mejor dicho, pues que ese es el punto de partida— a sí misma es descrita así en el comienzo de Alguien maúlla:

He regresado hoy hasta los cedros.

La reja clausurada. La fachada entumecida.

En el jardín, una tortolita polvorienta.

Adentro la paciente duela, adentro se me hunde

no sé cuánta suavidad.

Ahí, en el lugar de la infancia, la memoria despierta, se posa, gata-paloma en la cornisa, y observa todo atentamente hasta internarse al fin y contagiar el poema, hasta lograr que éste se proponga un fin determinado que, no obstante, no puede ser concluido en este mundo. Así como Auster rastrea la memoria en las habitaciones de poetas y pintores y en su propio espacio de escritura, Quiñónez se dedica, libro tras libro, a buscar una simple cosa: el lugar de su propia muerte. Hasta encontrarlo.

No hay mucho que decir al respecto. No, al menos tras este verso heideggeriano: “El límite del ser es el silencio”. La poeta ha encontrado no sólo la muerte sino también al ser: ambos están en ella misma, lo han estado todo el tiempo en una forma pura, inmaculada. Empero, comprender que el límite del ser es el silencio es en cierto modo negar la muerte del ser, delimitarlo, sí, pero sólo de una forma terrenal, humana. El problema —o la gracia, tal vez— es que para ese entonces la habitación de la memoria está ya impregnada de enfermedad, de desdicha. Otra vez Simone Weil: “sólo hay verdadera desdicha si el acontecimiento que se ha adueñado de una vida la alcanza directa o indirectamente en todas sus partes, social, psicológica, físicamente. El factor social es esencial. No hay realmente desdicha donde no hay degradación social en alguna de sus formas o conciencia de esa degradación”. Por eso, en el sentido en el que la memoria es entendida por Kosik, los objetos juegan un papel central en la poesía de Quiñónez, como una micro-antropología interior al espacio habitable en relación directa con el único objeto del que es presa y custodia al mismo tiempo: el cuerpo.

Tal vez, por ello, sea menester recordar que la otra actividad de Isabel Quiñónez —y digo “tal vez” porque, de todas maneras, en tanto su obra permanece en el olvido, no puede hacer gran diferencia— era la antropología. No sólo su poema “Antropología y cultura” (contenido en esta antología) sino los textos (¿prosa poética?, ¿ensayo?, ¿crónica?) que conforman Mexicanos en su tinta: calendarios—en la línea de Paz, como muchas y muchos otros poetas de aquélla que Malva Flores denomina como la “generación del desencanto”, término debatible, por supuesto— parten de una degradación concientizada, de una imposibilidad de reconstruir, con los materiales solos del pensamiento, algo como un ser del mexicano. (No obstante, en la investigación de Quiñónez sobre los ciclos, los períodos, las huellas que permanecen, de algún modo, en los calendarios, se deja ver un asomo de algo como la transformación poética de ese ser, si es que acaso existe o existió.) Y es que ningún poeta mexicano vive la desdicha de la manera en que la vivió Isabel Quiñónez, no sólo porque este concepto se encuentre estrechamente relacionado con la subjetividad —prueba de ello: el diálogo constante con Dios, desde Dios, mejor dicho, “desde el oscuro Dios idolatrado”— sino porque ninguno la vivió ni tuvo conciencia de ella en el nivel social al que se refiere Weil y en el estadio individual en que lo tuvo Isabel. Lo cual me recuerda unas líneas de Tolstói: “no es el pensador y el artista el que recibe diplomas y subvenciones, lo es el que sería feliz sin pensar ni expresar lo que lleva dentro del alma pero que no puede evadirse de hacerlo porque lo obligan a ello dos invisibles: su necesidad interior y su amor a los hombres”.

Ese factor social/individual quizá sea determinante para que, por medio de la desdicha, la poesía de Isabel Quiñónez alcance un grado muy cercano al misticismo. Asunto, por cierto, nada sencillo, ya que éste, en caso de que existiera como tal, sería más como el de Marguerite Porete que el de Teresa de Jesús, más como el de Marosa Di Giorgio que el de Concha Urquiza, es decir, mucho más cercano a una experiencia del desgaste del mundo y el cuerpo en la constante negación el uno del otro. O así parece, al menos, en esa suerte de diatriba que la poeta, emulando al más oscuro Gorostiza —de quien, por cierto, utiliza un verso como epígrafe—, decidió titular Así en la tierra, desde cuyo comienzo nos recorre el escalofrío que sólo producen las obras imperecederas y en cuyo final están los ecos de Sor Juana pero también de Lacan, de Freud, de Kant incluso:

Esta es la ofrenda, el címbalo y la burla,

este el salmo y la luz de la vigilia,

¿ante quién nos ofrendamos?

Vuelve, sueño,

responde lo que no puede la vigilia.

Hay una razón aparente en el sueño, un engaño que aparece no sólo como oscuridad sino que ahora es esa habitación, fuera de nosotros aun cuando esté en nosotros mismos, ese lugar donde podemos encontrarnos con Dios, a quien, según Ernesto Cardenal, “sólo podemos aprehender como algo oscuro que está fuera de los sentidos y de la imaginación y de la mente, en la oscuridad de la fe”. Y todo encuentro con Dios, lo sabemos, desemboca en una lucha que hemos ya perdido para siempre.

(Una versión de este texto fue publicada en Metapolítica, Num. 62, noviembre – diciembre 2008, pp. 109-111).

Alfredo Leal

Mi lengua se adormece

Llueve en el cuarto

en la playa de telas desoladas

llueve

sobre las sábanas blanquísimas

sobre mi carne que puede ser tan dulce

Más allá de la ventana puedo verte

y me consumo

aquí

donde relampaguea relumbran los gatos empapados

míralos encenderse irse en fuego

los ojos en los ojos

óyelos revolcarse mójate

que yo te mire

aunque imagina al mismo tiempo

algo que pudiera sustituirte

con ventaja

En la sombra estoy y tras las bardas

puedo ver las concubinas

en sus habitaciones consumiéndose

solitarios se llana los jardines

espesados en aromas

A la sombra estoy

puedo acercarme a sus espejos

enciendo los carbunclos

Ya nos acercamos al Cuatro Pimienta

Irritamos el recinto de los órganos maduros

donde los peces que relumbran

y las aves que vuelven y se miran

sobre las paredes rojas de tapices

pudieran las nereidas y sus pechos

los unicornios y sus vírgenes

ahí se estira un animal moreno

gozoso me empuja con su cuello

los dos nos vamos a lo tibio

y sientes mi lengua que te lame

eres fruta de mi mesa

estás quieto miras quieres ser mirado

somos el pan las perdices y los vinos

el comensal y el cocinero

paladeamos todo

contrarios al precepto que prohíbe

derramar estrellas en la arena

manamos de los líquidos febriles

hasta nuestras manos tibias

en las ingles

y las caderas en reposo

Pero ruedan ya las lunas sordas

y en la orilla los gatos se pasean

sopla el viento esta torre

de pájaros dormidos

donde llueve

donde el frío

donde nada te sustituye con ventaja

Extracción de la piedra de la locura

nos queda el sueño rasante,

esas piedras aún mojadas

Lezama Lima

Mirones míos,

el entremés va a comenzar.

(Desde la sombra de las ramas se van acercando los mirones, alborotados como monos, y excitándose.)

Llega el charlatán, el médico,

llega en la aurora del ocaso

a la penumbra donde la yerba se extenúa,

a la llanura del horizonte donde suenan

las tonadas de las Danzas de la Muerte;

Viene a extraer la piedra de la locura al ausente que, plácido, reposa en un silla.

(Los mirones, ante mesas bien dispuestas, alternan tragos de vino y mordiscos a lechones; rápidas desaparecen viandas; en tanto, los laudistas van rasgueando las lánguidas hebras de la tarde. Ya se echan y se acodan los mirones entre los restos del festín, al ras de sus testas rubicundas.)

Los arbustos del bosquete que sombrea

Son los solos testigos que meditan,

en la fineza de la brisa,

en la limpidez de la tarde, adormilado

el ausente, su claro cráneo

olvidan al quirurgo: mano carnal

que incidirá la hoja.

¡Un tulipán le brotará de la cabeza!

anuncia,

mas al certero corte, he ahí que

centellea el diamante de la locura

ante sus ojos ávidos

el corazón de vidrio:

¡Oh luz, oh cara rojiza en el trasluz!,

hombres acostados como el pan cuando se duerme

como la más dulce leche de las vacas en el Edén,

pacen majestuosos los rumiantes la dulce hierba

donde corren los roedores,

en la tarde donde gorjean los tiernos pájaros,

y bajo ellos la siesta de los tigres

recostados en los lobos y sus pelambres suaves,

oh, pardo venturoso, oh, río apacible

que circundas y humedeces los múltiples aromas,

oh pradera donde todo exhala

cuando comienza a husmear el sueño, que se acerca

con su máscara dorada, construye el gran espejo,

y lo enhiesta:

en el azogue el horno donde

el cristal se funde

el corazón de vidrio

desde el sueño en el sueño

a veces bubas a veces roña

el revés del viento

que al soplar aspira expira

¡Y se apodera de la piedra de la locura!

¡Avisen las campanas, den su son a rebato, den su son!

Opaca la visión el son

y las montañas ya proyectan sombra sucia;

es azulenco el horizonte donde el ausente se va

haciendo rendija hasta los ojos: he ahí que se levanta, lento

abre sus ojos, Gólem, al mundo bullente y derramado

—hermosa baba cristalina—

dilata su corazón al fuego crepitante;

reza, en la quita y helada bodega de la fábrica:

¡Que al enfriarse no se agriete

mi vidrio de alma frágil,

pues este es el día y me levanto

y no me desmorono;

puro y sin esperanza,

porque soy el último, so el único!

Dios mío,

¿quién me protegerá ahora

contra las penas errabundas?

Aleluya

A veces, casi por descuido,

subían el uniforme más allá de las rodillas;

a veces, por mirarlas,

los jardineros mojaron el cemento.

En voz baja hablaban de sus juegos esas niñas

que hicieron la leyenda de Nuria la más negra y atractiva

—Nuria, con sus manos de guanábana,

había pescado a escondidas.

En regiones prohibidas gozaron de la risa

aquellas turbadoras de cinturas monjas;

cruzaron una que otra vez bajo las túnicas

de madres ocupadas en fijas su vista en las alturas.

Alguien maúlla

Casa olida al anochecer

vick vaporub

trapos calientes

alguien muere

alguien maúlla

casa de cemento

sin nariz

sin piel

alguien maúlla anochecido

alguien se va lamiendo todo.

Soledades

1

Abre la luz ¡ah, brisa!

desde su alanceada soledad

la estrella:

el eterno silencio

del espacio infinito.

2

Las olas

arrastran mis palabras

bajo su cristalina sombra

no quedarán

sino las algas.

3

Los patos

en la neblina

¿Desde qué soledad

llovizna?

4

Ese cúmulo

anónimo y rojizo

rodeado por el frío

como la muerte.

5

Fresca y luminosa ceniza

que me has dicho de lejos

cuál es mi boca

mi hueco

apártate de mí

sella este acuerdo.

Me abres

Nadie, ni el silencio

me abre

como tú, ni el tiempo.

Los árboles insisten en dar hojas

Solar de casa derribada.

Bolas de periódico alimentando la hoguera,

manos que se frotan.

Cuerpo poroso donde se han sedimentado islas de sombra:

velador de ojos lejanos

permeado a la helazón del húmedo cemento,

en esa lumbre cremita la yedra sin raíces.

Resquebrajado ha sido el silencio de la noche,

humoso, entre los vidrios, amanece.

La de humedecidas manos, la que trata con jabones,

jergas ásperas chorreantes, en el patio de la tierra

restregaba, sus miembros de mujer nutriéndose en la edad.

La de manos enrojecidas corrió cuando las sábanas

ondeaban lerdamente, y no logró dar con el bulto de la muerte.

Jadeando, empujada a fuerza de latidos lo envolvió:

su arrebol: el que bullía, el que la tibiaba:

Dos metros bajo tierra yace

el hilo de sus huesos nace

un pensamiento moradísimo

sol de terciopelo

juego de reflejos las alas

los ángeles despostillados

ópalos fueron las lágrimas

transparentando la fuente

entre las tumbas

nardos y gladiolas

la mirada perdida

entre los fresnos que sombreaban

y durante el entierro un pájaro cantaba

y la tierra del panteón tan fresca que aromaba.

La de toscos dedos cierra la puerta, como un costal golpea.

Metálica petaca. Caja de cartón. Dos corazones de plata

oprimen su anular

Un milagro, gran corazón refulge

Ramo de cristal cortado, flores de pan

Gracias, Señor.

El lazo colorado. El trajecito que tenía

cuando lo encontramos

Misericordioso: dejo en silencio

el gran favor que me concediste.

Voy a ofrecer a mi niño

se murió el angelito

y no quisiera, quisiera

con su coronada de trenzas camina entre las calles como jetas

grises; con su peineta, enredándose en las cuerdas de su pena,

bajo la arrugada oscuridad de los inmuebles.

Mientras algunos dedos

tiran certeramente la canica

(dedos de niños vivos)

“no juegues con los muertos,

te pueden quemar con su tristeza”

Haz el tamal, pon las naranjas. No me dejes descansar

¡Y ella fue la Virgen de Semana Santa! Niña sepia, alada

No llores más, mira esos ojos. El cuatro a oscuras, el vestido negro

¡Santo Cristo, Madre Dolorosa! El luto brota manchas en la piel

Pon chocolate, y un atado de cigarros. Yo nací después,

ahora tengo cuarentaiséis. ¿Cuántos dices?

Me deprimo, me despierto, me entristezco. ¡Hija!

estás apenas en la mitad del camino. Quisiera amanecer bajo la tierra.

Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo,

llenos están el cielo y la tierra de su gloria.

El olor recién despierto de la hierba.

La luz, su pequeña canción. Aquella divina transparencia

posada entre las ramas

comienza a calentar,

en sus empozamientos, en sus alcantarillas.

Su pavimento de rostro avejentado.

Las casonas ocres, los opacos ventanales, los hoyancos;

la ciudad es un perfil que se abandona al tránsito del ruido.

Oscuros,

medio sordos, los templos dejan entrar a las ancianas

a mustiar sus nombres tras los cirios.

Las iglesias del centro de esta ciudad, florecidas,

labradas y hundiéndose. Las vecindades. Los conventos absortos:

por sus junturas, por sus canaladuras la pesadumbre escurre.

Son las últimas gotas de la lluvia

junto a las vías del tren se están dando mazorcas,

los helechos se pudren en la sombra. Balcones turbios.

En las calles, en los edificios se murmura una historia

ensimismada:

con la garganta sola de su vida el tragafuego lanza llamas,

una moneda absorta le responde;

tres monedas de níquel caen dentro del pecho de María,

su fulgurante blusa bugambilia,

su soñante cuello en el país de los collares rojos,

tan lejos de las plantas de los pies, tan agrietadas.

Hay ciudades que ahuecan sus bolsitas de papel para vender más

chabacanos. Sus niños afrentados juegan con la sombra.

Hay muchedumbres de voces que apenas mustian. En los camiones

se aprietan la cabeceante indiferencia, la llaga,

la sonrisa, el deseo que se fricciona con la urbe y se

desmiembra en calles tuertas.

En los llanos remolinea el grito de un ave sin memoria.

Blancuzcos toldos. Deshuesaderos. Herramientas adosadas a la herrumbre.

Es ahí donde se posa, en el absorto nido

que le hacen los hombres picados por las moscas,

la perdida gente

y su palabra es la basura, la esperanza, el terregal.

Creciendo en el salitre, los árboles insisten en dar hojas.

Vengo a mí desde el hundido espejo,

desde mis días vengo,

de mi cara, que no tengo.

Adiós gente, este refugio se duele con ustedes.

Borracha estoy de ustedes; no lagrimo.

Yo, que quise enderezarme, sólo existo.

¿Ven esa fe que yo no veo?

Acércate gatito, lame ese rostro adolescente

que recuerdo

con la furia enroscándosele adentro,

consolándolo esa lámpara encendida:

salió a todo correr del sueño

para encontrar su cuerpo rajado por el miedo.

Siéntate en su vientre, llena, con tu cuerpo tibio,

ese diafragma.

Come, entre el sueño y la muerte, la distancia dormida,

no la dejes darse cuenta.

Dame tus pupilas para caer otra vez en el vacío,

el vacío está lleno de sentido.

No el que grita más está más confundido,

no porque diga que se matará y se derrumbe

dejará de sepultarse mandando recaditos:

y si nadie los lee, será su misma sangre quien lo salve,

hormiga noble, sus intestinos hablando suavemente.

Dénme su mano, gente.

Es cierto, no razono más allá de lo que quiero,

entiendo con tristeza lo que mi hinchada voluntad permite.

Es amor el que busqué,

ese padre, esa madre que no ha habido pastilla que la calme,

esa dolorida, piedra que Dios convierta en pan.

Quería que fueras yo, pero bien hecho,

o he reconocido que es tu cuerpo

con el mío que responde: dulce luz de las acacias:

mis ojos se disuelven,

recuerdo mi piel cuando me palpas

y despiertan mis entrañas su mar de creaturas deliciosas.

Sé lo que es cuando despierto, insolada, ardiendo de frío

en la intocable, la roñosa noche;

y creo que los que se han vaciado los ojos, en los extorsionadores,

sé de los descuartizados lentos.

Sé que estoy en la playa porque aprieto mis puños

y solamente apreso arena, y porque estoy a solas pienso,

y sólo mis pensamientos huelen y se mueven.

Perfecto es el que no piensa:

las conchas, los pétalos girando entre el oleaje.

Pero no deja el mundo de serme opaco sueño y transparencia.

Estoy aquí de nuevo, en mi garganta. No puedo irme.

Y aquel que se balanceaba con su despedazada conciencia,

aquel que no sentía su hedor, extraviado en la llovizna,

no entrará en mí con su bálsamo de pesadillas,

infinitos sus astros que se apagan.

No serán míos la borrachera ni el labial amor,

ni la mano desvelada, ni la consigna como una antorcha de papel,

ni, todavía, la pureza increada de la muerte.

Esa forma de irnos alejando

(fragmentos)

V

El límite del ser es el silencio.

Una mañana de automóviles

tu cuerpo adentro de tu cuerpo

tu voz dormida adentro de tu cuerpo

en el silencio

el límite impalpable de la lluvia

todo el sonido afuera

y a pesar

diciendo suave su última sonrisa

aún la tibieza de tu piel oyéndome

pero también irse delgada

hacia ese entonces

más allá de los minutos

hacia ayer ya siempre

el límite el silencio

IX

Come silencio su tiniebla,

en ruido se consume.

Luz agujereada,

todo ocupa, vacía todo

pulsando, seca, la congoja.

XV

Un mediodía para quedare, estático y corrupto;

un aire duro sin espacio;

un olor que no se mueve pero ha sido gusano

y dejó cuerpos, porque es una crisálida

y avanza hacia la nada.

Ni aquietarse le es posible, ni mutilar el tiempo;

siente los pensamientos que no son,

se sabe signo.

Sólo el amor, sus vísceras, las manos lejanas,

Los brazos cayéndose, los ojos a pedazos.

Sólo el amor lo hace abrirse

a la verdad:

revolotean palabras y cree ser,

fosforescente, y su única certeza

es irse deshaciendo.

Sólo el amor: tu cuerpo descarnado no responde.

Le hablo a un trozo de aire duro: ya no eres.

Así busco a los otros, para tomar el café que es y humea,

por sus palabras que son como manzanas;

junto a ellos la mente se reúne con el cuerpo,

es feliz como un perro retraído

y puede echar a andar hacia su casa,

que es ese día donde los árboles son mudos

y las horas turbias o limpias, pero sin razón;

ahí el silencio vidente, en el cuarto donde encierro

esa indeleble cantinela:

“las yedras desde su semilla

se afianzan

y las ramas y las hojas

bajo el sol entrelazadas,

de luz alimentándose

para olvidar a la hojarasca

que en la tierra ya ni triste

ni piensa en la yedra

la yedra que se alza

a donde le permite

el muro de aire

la fragancia corrompida

de una fuerza ciega

que no ha nacido, ni podrá morirse”.

La necesidad de no pensar

es la única certidumbre en estas

horas. Que todos muramos no es el nudo,

lo que quema es el destiempo,

que te hayas ido tú y yo permanezca. Estar

e ir hacia adelante.

¿Verdad que es cierto, Dios menesteroso? Dios,

cosa creciendo,

amor sin conciencia, poderoso:

extiende tus yemas ulceradas,

sáname ahora.

XXIV

Donde la luz oblicua,

la humedad,

ese entresuelo

en el que estás sin cuerpo ni palabra.

Esta mañana de diciembre

te oigo, te voy acariciando.

Y quiero ese entresuelo

circulando, doliéndome, soñándome,

donde me haces día y somos otra vez.

XLVII

Esa forma de irnos alejando

a voces

lentamente

sin respuestas

avanzando con herrumbre

Ese inútil deseo

detenernos

Ese adelante sin sentido

antes

después siempre

ese grito de trenes ya sin nombre

roídos

por la luz que se disipa

L

Miro el silencio

en el florero de cristal se comba

un tulipán de tres pétalos

y tres hojas pecioladas

Un florero indiferente y hondo

es el silencio de la cosa

En ritmo circular

las dalias acogen la mirada

hasta su cáliz

germen de vida sus vértices de luz

oquedades sumidas en sí mismas

La tranquilidad inerte

del silencio

pero

el corazón bajo el costillar amarillento

animales miedosos los oídos

atado lo que zumba

pero

El equilibrio en el florero

mundo o cosa feliz

ojo que duerme

el cáliz el biselado pistilo

donde incide el sol hasta el fondo

Miro el silencio la paz

no está aquí

ni atrás de las hojas del helecho

El olor rojo de las dalias se inflama

La luz

agujerea mis órganos

El caldo de la insurrección

Lo impositivo (decretos, circulares, reglamentos, reales órdenes) y lo oficial (convites para actos públicos de los alumnos de la universidad y tal o cual colegio), la obra forzada (las disertaciones sobre matemáticas que el estudiantado debía pergeñar para graduarse) y la esforzada divulgación (Alzate, Bartolache, Wenceslao Barquera), las novenas, trisagios: las devociones (a uno u otro santo, al Corazón de Jesús, la Virgen del Pueblito) acompañaron el setecientos hacia el ochocientos; su mano tomó Gazetasque dieron sitio a gobernantes, consejeros que ofrecían remedios para la peste o enfermedades contagiosas, difusores de inventos (máquinas útiles para el desagüe, máquinas aerostáticas), anuncios sobre publicaciones o espectáculos a representarse en escenarios o al aire libre.

También lo condujo hacia delante el Diario de Méxicocon asuntos cada vez más cercanos al lector: narraciones breves sobre situaciones cotidianas, artículos contra los “Hombres a la moderna”, el precio de los víveres de mayor consumo en la ciudad, avisos sobre traspasos y remates, pérdidas y hallazgos de objetos, solicitudes de empleo. No pudo ser contenido el deseo de hablar. Diferentes grupos culturales de una sociedad dividida, en transformación, trastornada, fueron menos serios de lo que indican nombres de publicaciones hechas en Nueva España. Así, en las mascaradas, las comparsas representaban a lo serio o a lo burlesco: “algún episodio mitológico o histórico sencillamente simbolizaban a las virtudes o a los vicios que caracterizaban personajes del Antiguo Testamento o dioses de las antiguas religiones llevando casi siempre carros alegóricos” (Véase V. Riva Palacio, México a través de los siglos, Ballescá y Cía, México y Espasa y Cía, Barcelona, 1884-1889, tomo segundo, pp. 721-725).

Pudientes y depauperados se mezclaron para celebrar cumpleaños de reyes y virreyes, canonizaciones, entradas de arzobispos, términos de años escolares, dedicación de templos, fiestas religiosas, mismos que requerían a su vez lides de toros, fuegos artificiales. Quien podía apostaba en las peleas de gallos, la mayoría era adicta a juegos de naipes. Aquella gente también asistía, morbosa, a la Plaza Mayor, donde en picotas y horcas se ejecutaban la sentencia a muerte, los azotes.

No se trata aquí de fabricar una armonía inexistente sino de esbozar la contradicción, más abierta que furtiva, hacia autoridades más o menos tolerantes: Iturrigaray, cuando los anónimos atacaban a Napoléon o a la Inquisición contra la Guía de forasteros, manuscrita que daba santo y seña de las prostitutas capitalinas. En 1769 el Santo Oficio rezongaba:

Se lee impunemente cualquier obra contra la autoridad pontificia, son vulnerables los respetos de los oficios y el carácter eclesiástico es objeto de maledicencia; aquellos de nuestro catolicismo son extraídos del secreto y expuestos a los ojos de los profanos; éstos, que ya no los consideran misteriosos, creen con facultad de explicarlos y adelantaba la soberbia no se contenta con saber lo que conviene, pasan a conculcar la religión en sus principios. De esta libertad nace que estén introducidos los libros de Voltaire, los de Lemaître y otros inicuos en este reino… La tropa, viciada en sus costumbres, está muy infectada de sentimientos impíos o de semilla herética… La multitud de extranjeros que con varios motivos se ha establecido en estos reinos, hace temer un estrago, si no se provee de un remedio con prontitud al peligro. (En Julio Jiménez Rueda: “Cuatro siglos de lectura en México”, en Los escritores y los libros,Antología, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, 1960, p. 86)

Iturrigaray simpatizó con los versos que insultaban a Napoléon; en 1808 circularon libremente caricaturas contrarias a éste, que ideaban o reproducían grabadores novohispanos. Pero quiso estrechar la manga cuando expidió un bando que ordenaba solicitar permiso para fijar pasquines aunque fueran “leales y patriotas”, pues no convenía el desahogo público “por varios inconvenientes que se han tenido en consideración”. Su intento fue extemporáneo, los pasquines continuaron. Entre los más agresivos se hallan éstos, que fueron fijados en varias esquinas:

En la lengua Portuguesa

al ojo le llaman cri,

y aquel que pronuncia así

aquesta lengua profesa.

En la nación Holandesa

ollole llaman al culo

y así con gran disimulo

juntando el cricon el ollo

los mismo es decir criollo

que decir ojo de culo.

(composición atribuida a tenderos de El Parián)

Gachuen Arábigo hablar

es en castellano mula:

Pinla guinea articula

y en su lengua dice dar:

De donde vengo a sacar

que este nombre gachupín

es un muladar sin fin,

donde el criollo siendo culo

bien puede sin disimulo

cagar en cosa tan ruin.

(contestación del criollaje) (En Luis González Obregón: México viejo. Noticias históricas, tradiciones, leyendas y costumbres, Manuel Porrúa, S.A., Librería, México, 1976, pp. 655-657.)

El caldo de insurrección estaba casi a punto, siguió humeando en periódicos, impresos y breves, pliegos sueltos y canciones como este corrido “Canto de Carlos IV”:

Ya con cabeza de bronce

lo tenemos en la Plaza,

venga y lo tendremos

con cabeza de calabaza.

Dicen que de gobernante

no tiene más que el bastón,

más le falta de hombre un poco,

ya lo asustó Napoleón.

Si vienes es un disparate,

quédese en su madriguera

no queremos ya emperadores

vestidos de hoja de higuera.

(Citado en Vicente T. Mendoza: Romance y corrido, UNAM, México, 1939, p.127.)

Así en la tierra

Desde el oscuro Dios indigno de alabanzas,

desde el oscuro Dios idolatrado,

desde la claridad sin lunas,

del ciruelo y de sus frutas

requiero la callada voz de las estrellas,

la melodía, el timbre, el ritmo y la armonía

que expresan esa luz extraña,

la única, de los escindido entre uno

y El Todo; la voz que no es verdad,

la verdad que se descubre como yo

sólo para recrear el mundo en el desvelo,

el desánimo del aire

y el hálito, sí un ala pura y lúcida,

ala de mosca, sucia, y de libélula

en los ojos asombrados de una niña.

Un río, se dice, en la montaña

cuando por deshielo halla, bajo el frío,

el necesario sol, baja, imaginario,

de una capa a otra capa bajo tierra

para brotar ante ojos admirados:

manantial entre las hierbas, bajo profundas hojas

y los pétalos morados de una flor

llamada como el sitio en el que nació Cristo,

o un gran hombre, hecho de intransigencias y bondad,

clarividente (el nombre de Dios en su interior);

pues ha de haber tras esta noche entrega y duda,

ese “Dios, ¿por qué me has abandonado?”

Desde la iluminación que aparta del dolor

buscando lo insensible o desde la hundida noche

que duda si habrá otra madrugada,

lo inerte abriendo hacia violáceo

y eso ligero que se mueve, asombro,

gozo de luz en los gorriones, en las golondrinas;

aleta azul que canta,

ballena honrada, honrosa, honda

huele a mar, emerge entre la espuma

de una ilustración hecha para niños.

No sé si escuché, no sé si recuerdo el sabor marino.

Desde mí, que creía ver lo que veía ante mí,

cuando sólo me veía.

Adentro, creo,

en las neuronas yermas, no, subterráneas,

como grutas, como pozos, como ojos sin luz,

como pulmones muertos

creo que podré volver a respirar;

como dijo una vez aquel de alma creyente, puro, loco

(y en el doliente eco, tras las rejas

sonaba el universo, el perfecto):

No puedo aconsejar a nadie, ni olvidar,

agradezco al Señor de la Vida y de la Muerte;

estoy aquí rezando una oración,

con un fervor y otro me hallo en vida

con mi probado ánimo (¿pero, es cabal mi ánimo?),

según creo, en esta muerte

(mi pequeña muerte.

Creo, sin una cabeza firme) en esa nueva y pura vida

que viven los muertos tras la muerte.

Antropología y cultura

Todo es atrayente aquí,

hasta la hediondez del cerdo

destazado.

No hay sílaba o virtud

Bajo tierra escuché aquel vocerío

golpeado por la lluvia

de nubes tensas y serenas,

soplaba un aire extraño

en su amplitud, en su frescura

fue tiempo de creación, yo lo sabía.

En la borrasca vi palomas, y sangraban.

A un tiempo insano siguió otro

y aún punza el corazón del reptil muerto.

Conmigo a toda hora algo que aúlla,

ojo negro empecinado en ser táctil

y mis oídos, angustiados, bajo tierra.

Y soy piedra, huella, escama,

sanguaza que anega claridades.

Esto quebrado soy,

hendido en su rencor,

este silencio,

materia desolada que fue cuerpo,

llena de aturdimiento.

Horádenme instrumentos,

mutílenme, no basta

¿qué valdría mostrar algo como yo?

Hez de murciélago,

no importa soy un resto.

Mejor en el desierto,

lugar de Dios cuando árboles y lago

y un respirar como de alas.

Quisiera ser parásito, lombriz,

algo viviente.

Pero ¿deseo existir realmente

o continuar muriendo sin oído?

Insomne y fósil:

no hay sílaba o virtud que reverdezca.

Nunca empeñada en el amor,

que me obsesiona,

inútil, no me extingo

aunque la música haya muerto.

La fe es piadosa, no alcanzo su bondad

pues no la busco

inmóvil, bajo tierra

hace tanto, desde que morí pensé vivir

en esta lejanía,

materia encerrada por sí misma,

un hueco y otro tejen mi esqueleto,

una fractura y otra.

Soy nada más que un resto:

paloma ensangrentada

ansío tu aire antiguo: canta si fue cierto,

aunque la luz sagrada no exista para mí.

Va a morir

Entro al deseo y te paralizo

símbolo de sangre,

agito hasta que duela en ti

la carne muerta, la soñada.

No me desampares,

muere ya,

hecho de trapo,

ser que me hizo pedazos,

reclamo tu perdón,

voy a matarte, da tu condolencia,

pues si mueres,

parte mía va a morir.

Conmigo, por ti,

nosotros dos.

Lo pútrido es nutriente,

dioses del amor indigno,

grandes impiadosos,

hagamos necesario sacrificio,

perdonémonos

y en la pira, hacia el cielo disperso,

quizás bendiga el humo,

quémese el cuerpo,

resucite en la montaña,

donde el aire nuestro espíritu

y que las aves coman nuestros restos.

Nacerá de nuestro polvo alguna maravilla,

alguna flor o nube,

pues alguna verdad habrá, quizás, para quererse.

Procedencia de los textos: “Mi lengua adormece” y “Extracción de la piedra de la locura” del libro Extracción de la piedra de la locura, México, La máquina de escribir, 1979, pp. 7-8, 22-24. “Aleluya”, “Alguien maúlla”, “Soledades”, “Me abres” y “Los árboles insisten en dar hojas” del libroAlguien maúlla, México, FCE (Col. Letras Mexicanas), pp. 15, 23, 41-42, 45, 76-81. Los fragmentos V, IX, XV, XXIV, XLVII y L del poema Esa forma de irnos alejandoprovienen del libro homónimo, Universidad Veracruzana, Xalapa, 1989, pp. 17, 21, 27-29, 39, 66, 69. “El caldo de la insurrección” del libro Mexicanos en su tinta: calendarios, Instituto Nacional de Antropología e Historia (Col. Obra diversa), México, 1994, pp. 32-34. “Así en la tierra”, “Antropología y cultura”, “No hay sílaba ni virtud” y “Va a morir” del libro Así en la tierra, México, Breve Fondo Editorial, 1996, pp. 15-17, 30, 61-63, 132-133. Todos los poemas se reproducen bajo permiso expreso de Paloma Bravo Quiñónez, a quien pertenecen por Ley los derechos de la obra de Isabel Quiñónez.