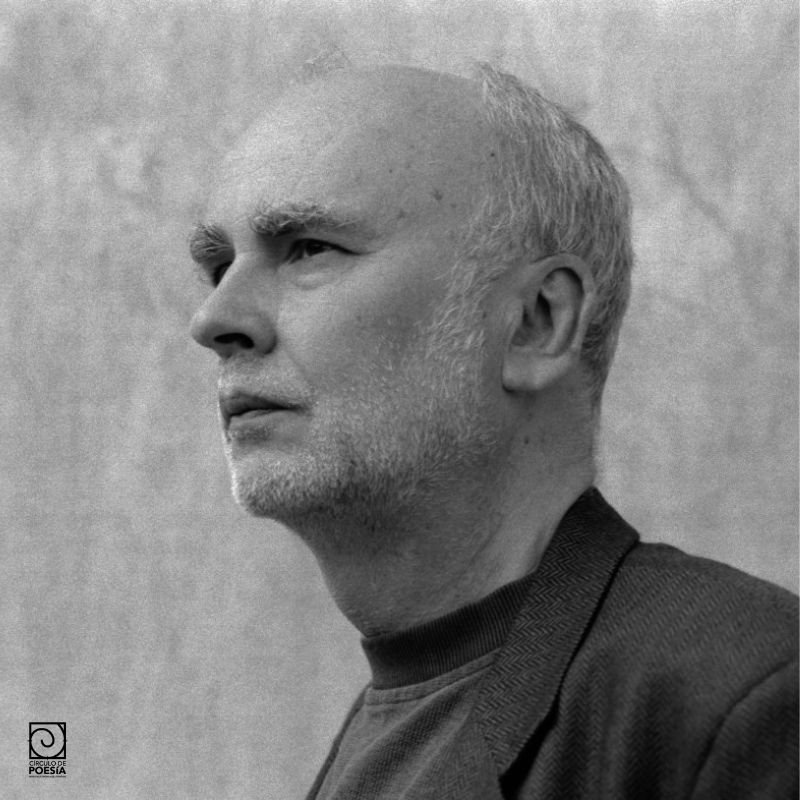

Anton Bruckner

Para Renata Gorzynski

Amanece, el aroma de los tréboles se levanta de las praderas.

Las iglesias barrocas se hunden en la tierra,

Las carretas de los campesinos retumban a través de la niebla,

los gansos tranquilamente se lamentan.

Practicando su elocución como un tímido Demóstenes,

fluye el Danubio a través de las piedras pulidas.

Corren los ratones sus carreras a través de los túneles del heno.

En los corrales oscuros las lámparas oscilan,

sombras temerosas rozan las paredes.

Los gorriones intentan un sonido humano.

En los establos las crines de los caballos se enredan con la paja amarilla.

Su respiración se agita, tiene las manos moradas por el frío.

El mundo es tan corpóreo, tan obvio y tan denso,

las mutaciones no responden a ningún diseño,

los espejos se cansan y reflejan lo mismo

de un lado a otro. Incluso los ecos tartamudean.

Al frente de una cabaña de cal blanca el joven espera,

un tipo amigable, con un cuello demasiado grueso para su cuerpo.

Es piadoso, y bueno, aunque muy poco atractivo para las chicas.

Tiene unas botas pesadas y lleva un talego sobre la espalda.

Las gotas caen desde el techo, en una clave burlona.

La polea de un viejo pozo chirría, hablan las sillas en voz baja.

La línea que divide las esferas, ¿dónde está? ¿Qué se han hecho los centinelas?

Qué tienen que ver dos elementos tan distintos como el plomo y el oxígeno,

los muros de piedra aletargados, y la música que sin aliento

se eleva, liberándose de la carga

del oboe y de la tuba, de la trompa, pero atada perpetuamente

a ellos para que los tambores se enlacen con las violas,

y floten todos juntos al ritmo de unas danzas somnolientas.

En una carrera agotadora, sin que haya escapatoria,

el brillante Danubio se desvanecerá, y la catedral de Linz

con sus dos cúpulas, incluso la majestuosa Viena, la sede del Emperador,

y los granos de oro sembrados en sus fértiles jardines, también quedarán atrás,

igual que un punto insignificante en un mapa.

Anton Bruckner se marcha de su casa.